石垣市さまのご依頼で、カンムリワシ保全活動の1つとして実施している「カンムリワシの餌場創生のためのビオトープ」に設置する看板を制作しました。こちらの写真は設置の様子。看板の隣にはカンムリワシのとまり木もあります。

なぜカンムリワシを守る?

日本では石垣島と西表島にしかいないカンムリワシ。

(八重山諸島の島々でも確認あり)

東南アジアにも生息していますが、八重山に生息しているのは固有亜種です。小さな島で長年暮らしてきて、狭い縄張りの中であまり飛び回らず、おっとりとした生活スタイルを獲得したようです。東南アジアにすむカンムリワシと比べると少し小型。

車で道路を走っていると、電柱の上や電線に止まっているカンムリワシをよく目にします。道路付近で待ち伏せすれば、道路に小動物が出てきた時に見つけやすい、小動物が車にひかれることもあるので、カンムリワシはその小動物を食べに道路上に降りてきます。都会に比べると交通量もそれほど多くないので、そのまま道路上でゆっくり食事をすることも多く、車が近づいてもすぐに逃げず、交通事故に遭い場合によっては命を落してしまうことがあります。

生態系の頂点にいるカンムリワシはそもそも個体数が多くありません。最近、交通事故が増えている石垣市ではカンムリワシを保全するために様々な取り組みが行われています。

ビオトープは何のため?

休耕田を活用することで、人の手が入り水場ができます。水場ができると水生昆虫やカエルなどがすめる環境ができ、カエルを求めてハブなども集まってきてまたひとつ生態系ができあがります。

耕作地で農薬をつかう、森林を切り開いて建物を建てたりと、小動物の生息環境が減少するなか、一度は耕作地として使われていた場所が再び小動物がすめる環境になると、その場所をカンムリワシが餌場として利用するのかという実験を行っているところです。

小さなビオトープなので、カンムリワシの交通事故の問題がすぐに解決することはないかもしれませんが、小さなことでも積み重ねれば少しずつ良くなっていくのではないでしょうか。

看板に込めたこと

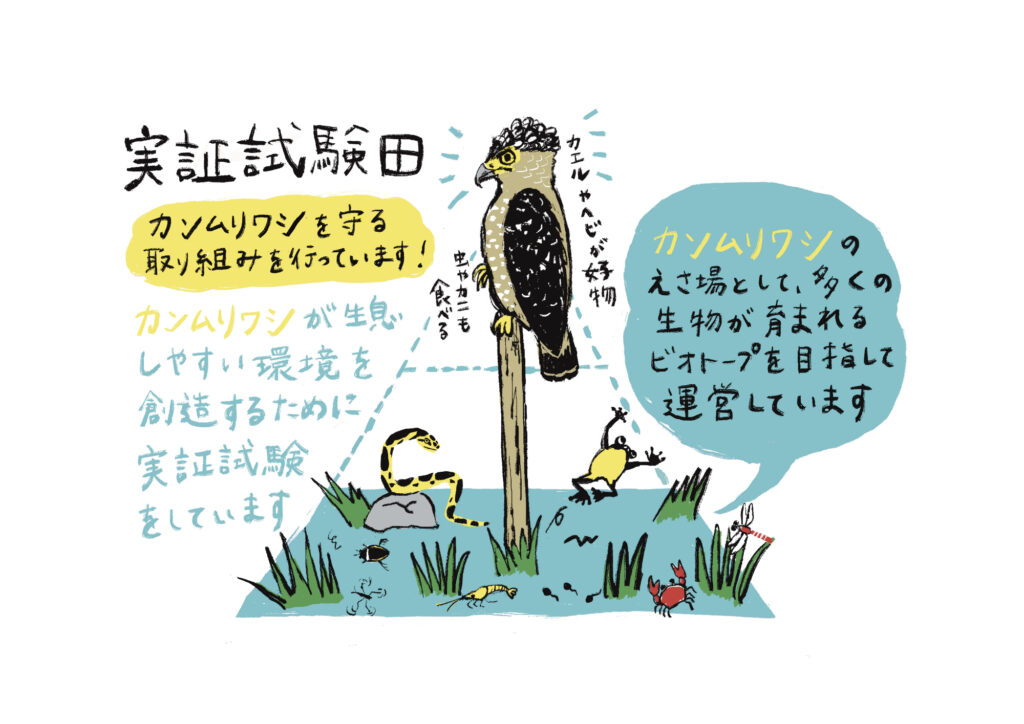

「生態系ピラミッド」と「ビオトープから生き物が湧き出る様子」をひとつのイラストの中に表現しました。

ピオトープには定期的に手入れが必要なので、ベクターデータのきちんとしたイラストよりも手作り感のあるものが合うのではないかと考え、また今後、環境教育などでも活用できるように親しみやすいタッチを心がけて、文字も手書きで作成しました。

おまけ

八重山にあるマヤダンの言い伝え(?)

「マヤダンが山々にこだまするように甲高い声で鳴き大空を舞うときは晴れる」「マヤダンが低く飛ぶと雨が降る」

という話をもとに描いたイラストもご紹介します。

コメントを残す